En la película Argentinísima (1972), de Héctor Olivera y Fernando Ayala, aquella que empieza por Atahualpa Yupanqui, de pañuelo y chambergo, junto a un río interpretando Tierra querida, los momentos dedicados a Horacio Guarany cargan un gran poder simbólico. Primero entona Niña de San Ignacio, en la soledad del paisaje misionero. Después, en el Festival de Posadas, hace estallar al público al entonar Volver en vino. Estos siete minutos logran condensar aquello que fue el músico Horacio Guarany: un cantor y compositor querido por el pueblo, sensible al reclamo y al combate político y social como a la honda poesía del amor, el terruño y la soledad.

Vino al mundo en la localidad de Las Garzas, en el chaco santafesino, en 1925. A los seis años conoció una ciudad grande, la capital de su provincia. Las luces y el caos lo asustaron. Se crio trabajando en el almacén de ramos generales de un pariente, donde vivía y se ganaba la vida como ayudante del almacenero, a pocas cuadras de la casa de su madre y sus hermanos. El barrio de Alto Verde fue uno de los grandes amores de su vida. Y su trabajo fue también su escuela musical: “En esas noches de atender mamados, mi momento más feliz era cuando llegaba algún cantor o payador. De vez en cuando me llamaban y me hacían cantar”.

Como él mismo explicaba, su canto potente fue uno eminentemente popular. Desde ese lugar, fue un gran defensor y promotor del arte autóctono en cualquiera de sus formas y orígenes, y luchó por que este ocupara su lugar de importancia en épocas difíciles para las músicas no anglosajonas: “Los norteamericanos –dijo– les hacen creer a nuestros jóvenes que lo bueno es la música de ellos, que la nuestra es mediocre, de negros ordinarios y brutos, y la de ellos es culta, inteligente. Nadie habla de la música de rusos, paraguayos, chilenos, japoneses”.

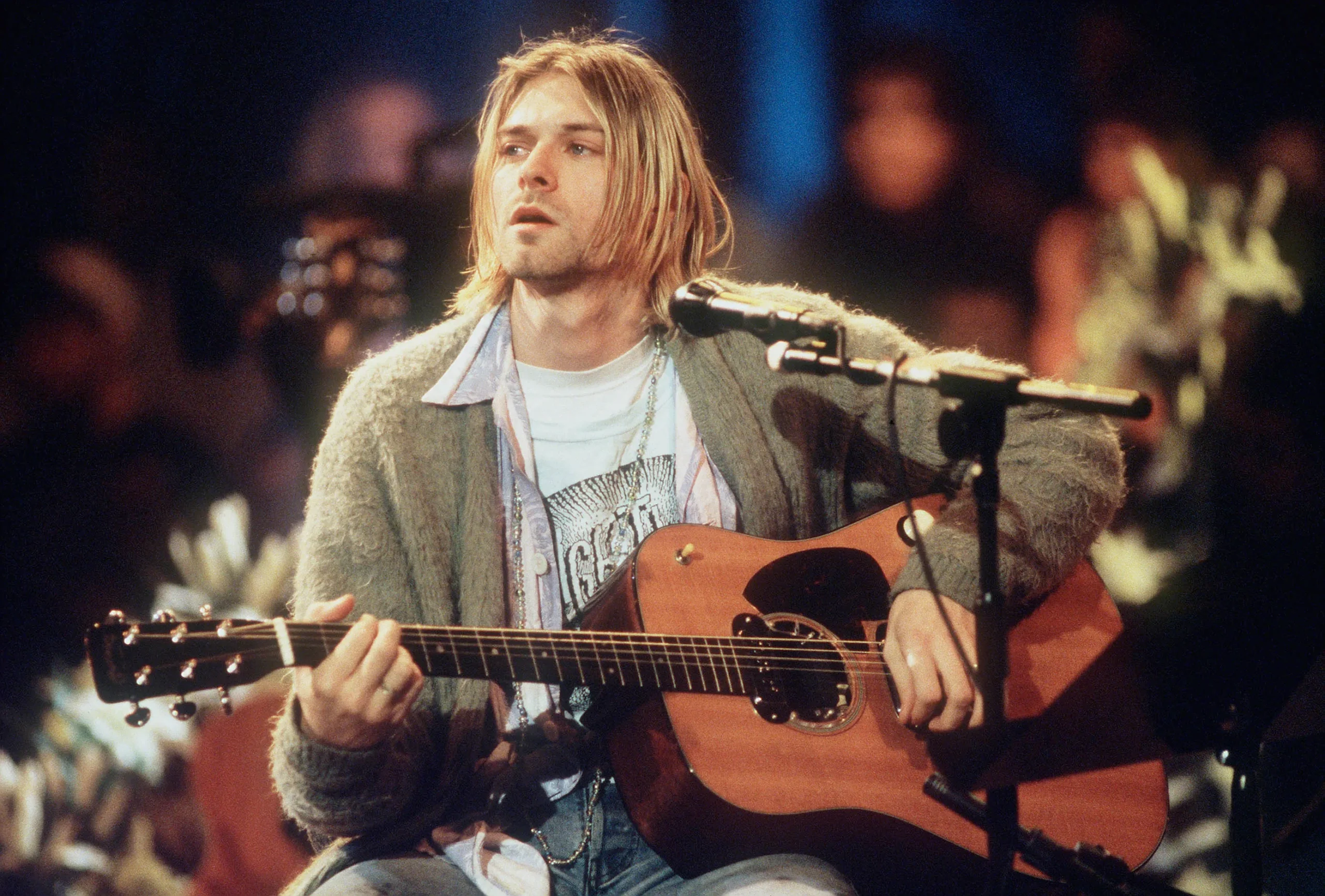

Grabó más de 50 discos y escribió una infinidad de canciones, muchas de ellas convertidas de inmediato en clásicos de la música popular argentina y latinoamericana: Pescador y guitarrero, Puerto de Santa Cruz, Caballo que no galopa, Estamos prisioneros carcelero o Guitarra de medianoche son algunas de ellas, que la gente quiso y quiere como propias.

Su nombre es uno de aquellos definitivos del patrimonio musical de la Argentina, y dentro del folklore descansa en la memoria colectiva junto con los de Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Jorge Cafrune, Suna Rocha, Los Huanca Hua, Eduardo Falú, Ariel Ramírez, Gustavo “Cuchi” Leguizamón y Manuel Castilla. Rechazaba los homenajes y la idea de la música como accesible para unos pocos entendidos.

Sufrió el exilio y la persecución, y al respecto escribió: “Nada peor que el destierro. Con la raíz afuera se secan los cantores. Allá llorábamos, reíamos, tomábamos vino y cantábamos, para que el árbol siguiera con sus ramas”.

Varias de sus canciones fueron prohibidas por la dictadura; una de ellas fue Si se calla el cantor, canonizada al ser interpretada por Mercedes Sosa. Aquella que empieza con los versos “Si se calla el cantor calla la vida / Porque la vida, la vida misma es todo un canto / Si se calla el cantor, muere de espanto / La esperanza, la luz y la alegría”.

El Potro también escribió novelas –Sapucay, El loco de la guerra, Las cartas del silencio– y su autobiografía, titulada Memorias del cantor. Actuó en varias películas, algunas de ellas adaptaciones de sus novelas, e incluso escribió el guion de El grito en la sangre (2014), dirigida por Fernando Musa y protagonizada por Guarany.

En su juventud vivió en La Boca y sobrevivió cantando, cocinando y operando calderas. Sus primeros trabajos formales en la música los realizó en la Orquesta de Herminio Giménez, cantando en lengua guaraní. Una vez que dio el salto a las radios, sus propios recitales y los estudios de grabación, ya no paró. Cuando le vino la fama fue generoso y divertido, magnético y solidario, ayudando a otros artistas y brindando fiestas y convites en su Templo del Vino, en el barrio de Coghlan, aquel de cuyas canillas brotaba vino en lugar de agua el día de su inauguración. Esa noche no faltaron ni Edmundo Rivero ni Graciela Borges; tampoco Adolfo Ábalos ni Armando Tejada Gómez.

A pesar de las idas y vueltas, del exilio y de los muchos lugares que conoció, su corazón hizo hogar en Alto Verde: “Guardo recuerdos de todo el pueblo, de sus costumbres, de los amigos. Me acuerdo de los gallos de riña que preparaba, de los caballos de carrera que vareaba. Recuerdo que escuchaba a Gardel y a Carlitos Roldán, y quería ser como ellos. Me gustaba bailar tango, ir a los bailongos. A los 17 años me vestía con sombrero y pañuelito blanco”.

Fue bautizado “Horacio” por un parroquiano del almacén en el que trabajó durante su infancia, un italiano al que el vino no dejaba pronunciar el “Eraclio” con que el niño había sido inscripto en su nacimiento. El “Guarany” vino a ocupar el lugar del “Rodríguez Cereijo”, en homenaje a su padre, hachero, originario de las tierras de Corrientes.

Julio Mahárbiz, el memorable presentador del Festival de Cosquín, cuenta otra anécdota de una edición del festival en la década del 60, del que Guarany siempre fue gran protagonista y que pinta de cuerpo entero al gran santafecino y el amor que le profesó el pueblo argentino: “Guarany era un ídolo con una fuerza extraordinaria. Al anunciarlo, dije: ‘Con ustedes, el cantor de los festivales: Horacio Guarany’. Apenas pronuncié su nombre se desató una tormenta terrible y la gente comenzó a refugiarse. Horacio salió con la guitarra en alto y gritó: ‘No huyan, cobardes’. Lo dijo de una forma tan contundente y graciosa que la gente quedó paralizada y escuchó todo el concierto bajo la lluvia”.